Les neurones miroir sont-ils un mythe ?

Compte-rendu de lecture du livre : « The myth of mirror neurons : the real neuroscience of communication and cognition » par Gregory Hickok

Robert Bernier

Robert Bernier est professeur de physique au collégial et membre de l’AHQ. Il a rédigé des articles dans Québec humaniste et a prononcé une conférence devant les humanistes au sujet de son livre: L’enfant, le lion, le chameau : une pensée pour l’homme sans Dieu.

Le livre « The myth of mirror neurons » a été publié par Gregory Hickok en 2014 aux Éditions W.W. Norton & Company. Il avait été précédé d’un article publié par Hickok en 2009 : « Eight Problems for the Mirror Neuron Theory of Action Understanding in Monkeys and Humans » [1].

La recension que je propose suivra l’ordre suivant : premièrement, nous décrirons ce que sont les neurones miroir; puis, on abordera la critique qu’en fait Hickok ; nous présenterons ensuite la place qu’Hickok réserve aux neurones miroir dans la cognition ; enfin, nous aborderons quelques grandes questions philosophiques sur lesquelles les neurosciences ont une incidence.

Incipit les neurones miroir

On y voit les bases neurologiques de la compréhension des actions posées par autrui, de même que celles de la théorie de l’esprit selon laquelle chacun peut, en lui-même, sentir et pressentir les états d’âme existant chez autrui. En effet, « si le singe comprend la signification de ses propres actions, alors, en simulant en lui-même les actions d’autrui, il pourra comprendre leur signification » (p. 3). Plus encore, on y verra les bases neurologiques nécessaires pour l’apprentissage du langage humain. En effet, ce sera en observant les mouvements de la bouche de notre interlocuteur, et en les simulant intérieurement, que l’on pourra comprendre la signification du message d’autrui. Sur le plan médical, après avoir observé que les symptômes de l’autisme semblent renvoyer à une déficience de la théorie de l’esprit, on pointera vers un dysfonctionnement des neurones miroir comme cause neurologique. Le neuropsychiatre Vilayanur S. Ramachandran dira même des neurones miroir qu’ils sont à la source de toute la civilisation humaine [3]. On attend donc beaucoup de ces neurones et le livre de Hickok, avec son titre provocateur, soulève des enjeux scientifiques, médicaux et philosophiques importants.

La critique qu’en fait Hickok.

La critique que propose Hickok dans son livre se déploie selon deux axes, la méthodologie et les contre exemples tirés de la neuropathologie.

Critique de la méthodologie.

Hickok fait ressortir le fait que les neurones miroir ont été trouvés dans l’aire de Broca chez l’humain, alors qu’ils l’avaient été dans l’aire F5 chez le macaque (p. 34). De plus, les neurones miroir, chez l’humain, seraient responsables de la capacité à comprendre la signification d’une pantomime alors que, chez le singe, ce niveau d’abstraction n’a pas été observé (p. 37). Différence de localisation et différence de fonction donc. L’auteur en conclut qu’il y a erreur méthodologique à « tirer des conclusions pour une espèce à partir de données récoltées chez une autre » (p. 29).

De plus, jusqu’en 2010, aucune détection directe de neurones miroir n’avait encore été faite chez l’humain. Chez le singe, ceux-ci ont été observés directement, au moyen d’électrodes implantées dans des neurones individuels. Chez l’humain, jusqu’à la parution d’un article en 2010 [4], aucune détection directe n’avait encore été faite. Jusqu’à ce moment-là, toutes les recherches portant sur des neurones miroir chez l’humain sont basées sur des expérimentations utilisant des techniques de stimulation magnétique transcrânienne ou d’imagerie fonctionnelle par résonance magnétique. Or, ces techniques n’offrent pas une résolution spatiale suffisante pour permettre de conclure à l’existence de neurones miroir individuels (p. 28).Au point de vue méthodologique, j’ajouterais personnellement que, à ma connaissance, aucune spécificité de nature anatomique ou physiologique n’a encore été attribuée à cette classe de neurones [5].

Critique par l’analyse de contre-exemples. S’il est nécessaire, pour comprendre une action posée par autrui, d’en posséder intérieurement la base neuromotrice, comment pourrions-nous comprendre la signification d’actions qu’on ne peut soi-même poser ? Comment comprendrions-nous la signification de l’aboiement d’un chien ou du vol d’un oiseau ? (p. 43-46).

Comment des personnes atteintes d’apraxie d’un membre pourraient-elles comprendre la signification d’un geste posé par autrui au moyen de ce membre ? L’apraxie d’un membre est « caractérisée par l’incapacité à accomplir volontairement des mouvements, même si le patient comprend le mouvement à effectuer et a la capacité physique et le désir de le faire » [6]. S’ils ne peuvent pas avoir accès à l’information dans leur cortex moteur, comment nombre de ces patients arrivent-ils à comprendre la signification d’une action observée (p. 46-49) ? : « l’habileté à comprendre une action ne requiert pas celle de pouvoir l’exécuter soi-même » (p. 48).

Hickok rapporte également le cas de personnes atteintes du syndrome de Möbius, qui résulte en l’incapacité pour ces personnes d’exprimer quelque émotion que ce soit sur leur visage : pas de sourire, pas de froncement de sourcils, rien. Et pourtant, ces personnes arrivent à comprendre la signification émotionnelle des expressions faciales chez les autres (p. 49- 52). « Something more is needed », dit notre auteur.

Pour soutenir que les neurones miroir ne sont pas nécessaires à l’apprentissage du langage, Hickok rappelle que, dans l’aphasie de Broca, les aires motrices associées à la production du langage sont souvent lourdement endommagées, ce qui n’empêche pas les patients atteints de cette aphasie d’arriver à comprendre le message produit par les autres locuteurs (chap. 5).

Enfin, concernant l’autisme, l’auteur fait ressortir que la plupart des tests mis de l’avant pour diagnostiquer un déficit de la théorie de l’esprit ont fortement recours à la compréhension du langage. Or, celui-ci, pour s’être bien développé, aura dû reposer sur une socialisation bien réussie, ce qui n’est justement pas le cas pour l’autiste. Il y a donc ici encore un problème méthodologique. L’auteur avance plutôt une théorie dite du syndrome du « monde intense ». Plutôt qu’une déficience de la théorie de l’esprit, ce serait plutôt une exacerbation de celle-ci, la violence avec laquelle seraient ressenties les émotions affichées par autrui, qui pousserait l’autiste à se refermer sur lui-même (Hickok, chap 9 et Markram [7]).

La cognition selon Hickok

On l’a vu. Pour l’auteur, les neurones miroir ne suffisent pas à la tâche « formidable » qu’on a voulu leur assigner. « Something more is needed »

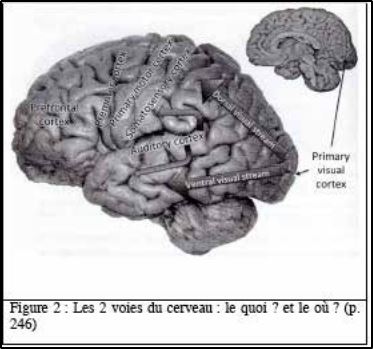

L’auteur introduit, principalement au chapitre 7 (Feeling, doing, knowing), sa vision d’un système hiérarchique large dans lequel deux voies de traitement de l’information visuelle sont profondément imbriquées : la voie du quoi ? (catégorisation, conceptualisation) et la voie du où ? (programmation des séquences musculaires pour produire l’acte). La voie du quoi ? est située dans la partie ventrale des lobes occipitaux, celle du où ? dans leur partie dorsale, s’étendant même vers les lobes pariétaux (voir figure 2).

« Le cerveau doit faire deux sortes de choses avec l’information sensorielle. L’une est de comprendre ce qui est senti, l’autre est de savoir comment agir en fonction de ce qui est senti » (p. 60). Hickok assimile la voie du où ? à celle la plus apte à gérer comment on pourra agir, et il va jusqu’à dénommer cette voie la « voie du comment ». Au bout de la voie du quoi ?, donc vers la partie antérieure des lobes temporaux, le chercheur Antonio Damasio a justement identifié des zones dans lesquelles seraient enregistrées les informations nécessaires aux concepts de type « personne », « animal » ou « outil » [9]. Il s’agit donc de zones sensorielles et sensori-motrices mettant l’organisme en contact avec son environnement, des zones porteuses d’information « sémantique », une voie du quoi ? une du où ? Et ces deux voies, celle du quoi ? et celle du où ? sont fortement interconnectées dans une forme de réseau dont l’étude est justement au cœur du projet « Human Connectome Project ». Il s’agit d’un réseau à divers niveaux hiérarchiques, avec des centres (hub) dont l’importance est proportionnelle au nombre de connexions avec d’autres neurones [10].

Quelle est, dans tout ceci, la place des neurones miroir selon Hickok ? L’auteur prédit qu’ils « seront inclus au cœur d’une classe de neurones sensorimoteurs participant au contrôle de l’action en utilisant une variété de données sensorielles par le biais d’une hiérarchie de circuits » (p. 240). Donc, des neurones parmi d’autres. Hickok, dans son chapitre 8 (« Homo imitans and the function of mirror neurons »), leur trouve cependant une autre fonction, beaucoup moins développée semble-til chez le singe macaque : être à la base du processus d’imitation qui est au cœur de l’apprentissage de la socialisation chez l’humain. Il rapporte d’ailleurs (avec enthousiasme) les résultats d’une recherche menée par le psychologue du développement Meltzoff, dans laquelle ce dernier a observé des enfants nouveau-nés (l’un d’entre eux à l’âge de seulement 42 minutes !) reproduire le geste de tirer la langue effectuée devant lui par l’expérimentateur [11]. Comment le nouveau-né peut-il savoir qu’il a une langue, si ce n’est que des circuits dédiés sont déjà préprogrammés pour imiter ce geste ? La bouche et la langue sont au centre de cette activité socialement névralgique qu’est la communication par le langage. Meltzoff décrit la mise en forme progressive du cerveau humain –plasticité oblige, notamment via l’imitation, comme étant justement à la source de la théorie de l’esprit, de la communication et de la cognition [12].

Les neurones miroir seraient donc possiblement une « partie hautement plastique d’un circuit d’associations sensori-motrices » (Hickok p. 195).

Aspects philosophiques

Ce que les neurosciences en général, et la théorie de la cognition selon Hickok en particulier, nous enseignent, c’est qu’il n’existe pas de connaissance sans un cerveau sans un corps. On ne peut parler de cognition qu’enchâssée dans un corps, « qu’encorporée ». Et ceci DEVRAIT avoir des conséquences sur la façon d’aborder les grandes questions philosophiques. J’ai abordé quelques-unes de ces questions au chapitre 3 de mon ouvrage intitulé L’enfant, le lion, le chameau : une pensée pour l’homme sans Dieu [13] mais j’y reviens très brièvement pour conclure cet article.

Comment connait-on le monde ? Par réminiscence d’une Vérité côtoyée dans l’autre Monde, comme l’enseigne Platon dans son Ménon ? Ou à travers l’expérience existentielle que l’on fait du monde ? C’est là une question lourde de sens et de conséquences. La réponse qu’on lui donnera établira toute la différence entre la voie « idéaliste » et la voie « pragmatiste » . L’une, l’idéaliste, peut mener au solipsisme et a souvent, dans l’histoire, conduit à de graves dérives par l’impulsion qu’elle donne à se sentir propriétaire d’une Vérité. L’autre, la pragmatiste, se reconnait comme tâtonnante, nécessairement circulaire, et devant se restreindre à une approche plus humble à la connaissance. Ce que les neurosciences nous enseignent penche plutôt du côté des pragmatistes. Wittgenstein et Rorty [14] ont, chacun à sa manière, proclamé la fin de la Philosophie avec un grand « P », celle qui prétend avoir accès à des Vérités « fondatrices ». Ils ont plutôt affirmé la valeur « thérapeutique » de la philosophie avec un petit « p » , celle qui nous guérit de la Philosophie avec un grand « P » et nous aide à garder le dialogue ouvert entre nous, pour sa propre valeur civilisatrice. Donc, fin du fondationnalisme en philosophie.

Comment raisonne-t-on et parvient-on à porter des jugements ? Les neurosciences nous enseignent que ce ne peut être que par association et comparaison d’idées. Il n’existe pas d’organe universel du syllogisme au cœur du cerveau. Il n’existera donc pas de compétences « transversales », comme le rappelle Normand Baillargeon : « la psychologie cognitive assure que les compétences intellectuelles de haut niveau sont essentiellement spécifiques à un domaine et ne se déploient qu’à partir des connaissances dont on dispose dans ce domaine » [15].

Et comment prend-on des décisions, notamment des décisions de nature éthique ? Les neurosciences nous laissent plutôt entendre que les mécanismes derrière nos décisions, même éthiques, ont peu à voir avec l’accumulation logique et syllogistique. Damasio [16, 17] le démontre clairement en montrant par combien nos facultés dites du raisonnement reposent sur des circuits neuronaux chargés de la gestion de nos émotions. La philosophe Patricia Churchland concourt ainsi [18] : le raisonnement est davantage affaire de convergence vers le meilleur compromis entre des contraintes multiples que de déduction syllogistique. On ne convaincra donc pas quelqu’un d’adopter une éthique, notamment écologiste, avec seulement des raisonnements. L’éducation des émotions sera un complément nécessaire.

Quant au développement de la culture, il y va surtout de ce que Wittgenstein appelait le « dressage » du petit de l’homme à travers le langage et les jeux de langage, incluant le langage non verbal. À cela, les Hickok et Meltzoff ajoutent l’importance de la faculté humaine d’imiter : « humans ape better than apes ape » (Hickok, p. 206). Celle-ci confère la capacité de transmettre des techniques, de développer la culture. Elle supporte la nature profondément sociale de l’humain : se regrouper pour se protéger. Et notons en terminant que la recherche contemporaine montre de plus en plus clairement que ce sont nos besoins d’établir et de garder le contact avec nos congénères qui sont à l’origine des religions et de leurs rituels [19, 20]. Et il s’agit là bien sûr d’une influence indéniable – et parfois inquiétante- sur la civilisation contemporaine.

Références

[1] G. Hickok. (2009). Eight problems for the mirror neuron theory of action understanding in monkeys and humans. Journal of Cognitive Neuroscience, 21(7), 1229- 1243. Récupéré de: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC2773693/

[2] di Pellegrino, G., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V. & Rizzolati, G. (1992). Understanding motor events : a neurophysiological study. Experimental Brain Research, 91, 176-180. Récupéré de: http://www.cogsci.ucsd.edu/~pineda/COGS171/ readings/di%20Pellegrino%20et%20al%201992.pdf.

[3] Ramachandran, V.S. (2011). Le cerveau fait de l’esprit : enquête sur les neurones miroirs. Paris, France. Ed. Dunod. p. 136.

[4] Mukamel, R., Ekstrom, A.D., Kaplan, J., Iacoboni M., & Fried, I. (2010). Single neuron responses in humans during execution and observation of actions. Current Biology, 20(8), 750-756. Récupéré de: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2904852/.

[5] Kilner J.M., & Lemon, R.M. (2013). What we know currently about mirror neurons. Current Biology, 23(23), R1057–R1062. Récupéré de : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3898692/.

[6] Ramachandran, V.S. op. cit., p. 340

[7] Markram, K., & H. Markram, H. (2010). The intense world theory –a unifying theory of the neurobiology of autism. Frontiers in Human Neuroscience, 4(224). Récupéré de: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3010743/.

[8] Kilner, J.M (2011). More than one pathway to action understanding. Trends in Cognitive Sciences. 15(8), 352-357. Récupéré de: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC3389781/.

[9] Gazzaniga, M., Ivry, R., & Mangun, G.R. (2002). Cognitive Neuroscience: the biology of the mind. New York, USA. Ed. Norton & Company. p. 358

[10] Sporns, O. (2011). Networks of the brain. Cambridge, USA. Ed. The MIT Press.

[11] Meltzoff, A.N., & Moore, M.K. (1983). Newborn infants imitate adult facial gestures. Child Development, 54, 702-709. Récupéré de: http://ilabs.washington.edu/meltzoff/ pdf/83Meltzoff_Moore_ChildDev.pdf.

[12] Meltzoff, A.N. (1999). Origins of theory of mind, cognition and communication. Journal of Communication Disorders, 32, 251–269. Récupéré de: http://ilabs.washington. edu/meltzoff/pdf/99Meltzoff_JCommDisord.pdf.

[13] Bernier, R. (2011). L’enfant, le lion, le chameau : une pensée pour l’homme sans Dieu. Montréal, Québec. Ed. Robert Bernier. (disponible par Renaud-Bray ou par l’Association Humaniste du Québec)

[14] Rorty, R. (2011). Consequences of pragmatism. Minneapolis, USA. Ed. University of Minnesota Press.

[15] Baillargeon, N. (2009). Contre la réforme: la dérive idéologique du système d’éducation québécois. Montréal, Québec. Presses de l’université de Montréal. p.45

[16] Damasio, A. (1994). Descartes’ Error: Emotion, reason and the human brain. New York, USA. Ed. Putnam.

[17] Damasio, A. (2003). Looking for Spinoza: Joy, sorrow and the feeling brain. Orlando, USA. Ed. Harcourt.

[18] Churchland, P. (2012). Braintrust: What neuroscience tells us about morality. Conférence disponible en ligne: https://www.youtube.com/watch?v=9Bv4k8CJnuc

[19] Atran, S. (2002). In Gods we trust : the evolutionary landscape of religion. Oxford, UK. Ed. University Press.

[20] Wright, R. (2009). The evolution of God. New York, USA. Ed. Back Bay Books: Little, Brown and Company.

0 commentaires