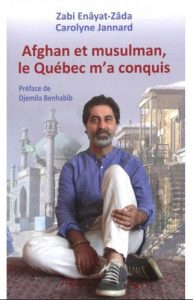

Zabi Enâyat-Zâda

Par le récit intime des souvenirs de sa vie à Kaboul et à Montréal, Zabi Enâyat-Zâda nous livre ce que peu d’hommes musulmans ont encore révélé : le bouleversement intérieur que le choc culturel et l’exil lui ont fait vivre. Grâce à ses souvenirs, on découvre les tourments et les confrontations que peuvent vivre d’autres immigrants provenant de pays arabo-musulmans, et on comprend ce qui peut amener certains jeunes musulmans à se radicaliser. Zabi Enâyat-Zâda avait 17 ans quand il est arrivé au Québec. Il a appris le français et a poursuivi des études universitaires à Montréal. Sa belle maîtrise de notre langue lui a permis de publier, en collaboration avec Carolyne Jannard, montréalaise d’origine, Afghan et musulman, le Québec m’a conquis, préfacé par Djemila Benhabib. Le livre propose une réflexion dont cette conférence nous livre le fruit.

Par le récit intime des souvenirs de sa vie à Kaboul et à Montréal, Zabi Enâyat-Zâda nous livre ce que peu d’hommes musulmans ont encore révélé : le bouleversement intérieur que le choc culturel et l’exil lui ont fait vivre.

Grâce à ses souvenirs, on découvre les tourments et les confrontations que peuvent vivre d’autres immigrants provenant de pays arabo-musulmans, et on comprend ce qui peut amener certains jeunes musulmans à se radicaliser.

Zabi Enâyat-Zâda avait 17 ans quand il est arrivé au Québec. Il a appris le français et a poursuivi des études universitaires à Montréal. Sa belle maîtrise de notre langue lui a permis de publier, en collaboration avec Carolyne Jannard, montréalaise d’origine, Afghan et musulman, le Québec m’a conquis, préfacé par Djemila Benhabib. Le livre propose une réflexion dont cette conférence nous livre le fruit.

Page d’histoire.

L’histoire moderne de l’Afghanistan commence avec l’arrivée au pouvoir du roi Amanullah Khan qui a régné de 1919 à 1929. Il

1978 : coup d’État des communistes. Jusque-là, l’Afghanistan était féodal. Les communistes sont des universitaires, des fonctionnaires et proviennent d’une partie de l’armée. Ils veulent eux aussi émanciper la femme afghane. Un petit groupe d’islamistes s’y opposent. Les mujahidin. En pleine guerre froide, ils sont armés par les États-Unis. Le Pakistan les entraîne. L’Arabie Saoudite les finance. L’Afghanistan devient un terrain de jeu pour les grandes puissances. Tout comme la Syrie, aujourd’hui.

On crée des écoles coraniques pour fanatiser la jeunesse. Le mot d’ordre : « Tuez les infidèles ! »

Bref, chaque fois qu’un gouvernement afghan tente de moderniser le pays, de mettre en place la laïcité ou l’égalité hommes-femmes, il est bloqué par des groupes extrémistes.

Tabous

Parlons des tabous. Ils sont maintenus sous silence, l’omerta du non-dit… et on semble espérer qu’ils vont se résoudre d’eux-mêmes par l’effet d’une sorte de pensée magique, alors que seule la parole peut les résoudre.

Sous les talibans, l’homme devait obligatoirement porter la barbe longue et des vêtements traditionnels. Un de mes oncles a été arrêté. Motif ? Sa barbe ne poussait pas suffisamment. Dans les autobus, un rideau séparait les hommes assis à l’arrière et les femmes, à l’avant. Un couple prend le bus? Il doit se séparer.

Quand j’étais jeune, nous avions une piscine dans notre jardin, réservée aux garçons. Mes frères et moi y avions accès. Pas ma sœur, ni ma mère. À l’époque, c’était normal. Aujourd’hui, avec le bénéfice du recul…

Condition féminine et mariage

Une femme ne peut pas rire en public. C’est suspect. C’est une fille facile ? Elle cherche quoi ? L’honneur de la famille dépend de la capacité des hommes de soumettre les femmes. Il repose tout entier sur les épaules des femmes. Tout écart de conduite est châtié. Vous vous souvenez de l’affaire Shafia ? Les filles voulaient vivre à la québécoise. Pour le père, c’était une honte. Sanction.

Répression des sentiments : le retour du refoulé

L’Afghan veut bien paraître. Il ne parle pas de ses problèmes, fait silence sur ses sentiments, d’où de nombreuses difficultés. L’homme afghan est frustré. À

Tabou inattendu : on ne peut pas demander à un homme le nom de sa mère, sa grand-mère, sa sœur. Cause de conflits. Cette distance entre hommes et femmes est génératrice de certaines perversions. Permettez-moi d’enfreindre un interdit pour vous les révéler.

Deux phénomènes

Autre pratique, moins avouable les bacha bazi : les garçons que l’on habille et maquille en fille. Comme les femmes n’ont pas le droit de sortir, on fait danser ces garçons, lors de soirées coquines où les hommes boivent, se droguent et se livrent à tous les abus. Le silence dont ces pratiques sont entourées ne règle rien. Si on avait consacré à l’éducation l’argent englouti dans 35 ans de guerre, on aurait pu résoudre ces problèmes.

Voilà d’où je viens. Parlons maintenant de ma venue au Québec.

Québec : le choc culturel

Lors de mon arrivée à Montréal il y a 33 ans, j’ai subi un véritable choc : la présence, des femmes. Dans les bureaux, institutions d’enseignement, transports en commun. J’ai découvert une société laïque où hommes et femmes sont égaux. Nous sommes en décembre. Vu le froid, la neige, chacun, chacune porte tuques et manteaux. Au printemps, shorts, microjupes, camisoles légères font leur apparition. Dans l’autobus une fille en short s’assied à côté de moi. Délice interdite. Haram. Elle n’était pas ma sœur, ma cousine ni ma femme. En plus, elle n’était pas musulmane. J’avais dix-huit ans. J’aimais bien… mais, de ce pas, j’allais directement en enfer. Dans le métro, s’il y avait deux places libres, à côté d’une belle femme et d’un gros monsieur… j’optais pour la seconde, bien que la première me tentait.

Que dire de la liberté d’expression. J’avais quitté un pays contrôlé par les communistes. Interdit de critiquer le gouvernement, la police, l’autorité. Les extrémistes réprimaient toute critique de la religion. Voir les gens exprimer librement leurs réserves sur les hommes politiques, c’était inattendu. J’appréhendais l’emprisonnement. Pendant des années, j’ai été divisé entre culture afghane et québécoise. Ce qui était bien et mal vu ici et là-bas. Je me sentais coupable d’avoir abandonné mes oncles, mes tantes dans un pays en guerre. Le Québec m’offrait l’abondance, mais j’hésitais à en prendre ma juste part. Quand je m’offrais une bière, un bon restaurant, j’avais l’âme en peine.

Longtemps, j’ai été gêné de la burka, des talibans, de tout ce qui pouvait ternir l’image de mon pays d’origine. Avec les années, j’ai accepté ma culture, ma religion

Vous avez compris que l’on ne peut pas venir d’une société comme la société afghane et se sentir à l’aise, dès le départ, dans une société laïque où hommes et femmes sont égaux, comme la société québécoise. Pour moi, la laïcité et l’égalité homme-femme vont de pair. Cette égalité n’existe pas dans les pays régis par les religions. Les musulmans qui veulent pratiquer un islam salafiste et wahabite ont de la difficulté à vivre dans une société laïque comme celle-ci. D’où l’importance pour le Québec d’instaurer et de protéger la laïcité. Pour cela, il faut bien l’expliquer aux musulmans.

Expliquer la laïcité aux communautés immigrantes

Après la tragédie de Québec, le 29 janvier, les leaders musulmans ont affirmé que les mosquées étaient ouvertes à tous. Il faudrait les prendre au mot. Une idée : des Québécois pourraient présenter l’histoire récente du Québec dans les mosquées. Le vendredi est la journée de prière. Les mosquées sont pleines. Pourquoi ne pas conclure une entente avec elles et, après la prière, aller expliquer correctement, cordialement l’histoire contemporaine du Québec, ce qu’est la laïcité. Et ces gens-là vont comprendre que c’est pour le bien-être de tout le monde. Après les assemblées de cuisine, organisons des assemblées « de mosquées ».

En conclusion, si le Québec était encore géré par des religieux, aucun musulman n’aurait pu venir s’installer ici. Quant à moi, si je me sens bien au Québec, si je me sens chez moi, c’est que nous vivons dans une société laïque, où les hommes et les femmes sont égaux. Ce trésor-là, il faut le chérir et le préserver.

Photos et propos recueillis par Pierre Cloutier

Pierre Cloutier

Membre de l’équipe de vidéastes de l’Association humaniste du Québec. Il a assuré l’organisation et la transcription de diverses conférences et produit nombre de vidéos de l’Association. Il a également contribué à la revue. Il est membre du Conseil national du Mouvement laïque québécois. Pierre a piloté pendant vingt ans la fonction de traduction dans une multinationale oeuvrant dans la gestion des ressources humaines. Membre agréé de l’OTTIAQ, à la retraite depuis dix ans, il est aujourd’hui traducteur indépendant.

0 commentaires